Lernen mit Freiheit umzugehen, denn

Frieden ist im Kleinen wie im Großen das Ideal kultureller Kompetenz.

Häufig mangelt es an kultureller Kompetenz, wie zunehmend verhärtete Konflikte und auch Debatten über politische und soziale Themen zeigen.

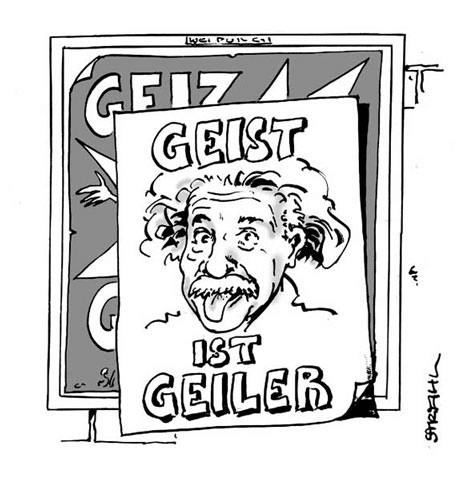

Künstliche Intelligenz (KI) bereitet vielen Menschen Sorge. Die Sorge ist berechtigt. Die Gefahr in diesem Zusammenhang geht aber nicht allein von der KI aus, sondern gleichermaßen von den Menschen, die mit ihr arbeiten, insbesondere bei niederen Beweggründen. Weiterhin gilt: Je jünger Menschen sind und je unbewusster der Umgang mit KI sich gestaltet desto größer ist die Gefahr, dass KI nicht als Werkzeug, sondern als wesentlicher Teil des eigenen Lebens betrachtet wird. Bleibt das Denken vor allem der KI überlassen, sind Unselbständigkeit, Manipulierbarkeit und Abhängigkeit die Folge.

Was uns Angst macht, ist zum Beispiel die Sorge, dass KI-Systeme unkontrolliert wesentlich schneller, zutreffender und intelligenter Entscheidungen treffen als der Mensch und dadurch Ereignisse mit katastrophalen Auswirkungen eintreten könnten. Fakes könnten eine neue Realität gestalten, Verbrechen automatisiert und Kriege noch unmenschlicher werden et cetera. Die Einflussnahme und Steuerungsmöglichkeiten durch Kontrollinstanzen sind gering. Übertragbare Erfahrungen mit sozialen Medien haben wir bereits gemacht. Diese zeigen, es ist der Mensch, der entscheidet, ob er soziale Medien oder auch künstliche Intelligenz rücksichtslos für selbstbezogene Zwecke oder verantwortungsvoll in friedlicher Absicht verwendet.

Aggressives selbstbezogenes Handeln boykottiert unsere Freiheit und Würde. Es gefährdet unsere Demokratie und den Frieden. Wir haben einen blinden Fleck, denn wir orientieren unser Handeln an unseren kulturellen Gewohnheiten, die nicht mehr zeitgemäß sind.

- Kulturelle Gewohnheiten kennzeichnen übernommene Regeln und Verhaltensweisen des menschlichen Miteinanders und der Beziehung zur Umwelt.

- Kulturelle Kompetenz beinhaltet die reflektierte und multiperspektivische Betrachtung von kulturellen Gewohnheiten. Sie übernimmt immer auch die Verantwortung für das eigene Handeln und reguliert sich in systemischen Bezügen weitgehend selbst.

Denken und Handeln sind emergente Prozesse. (Das beinhaltet die Möglichkeit der Bildung neuer, oft unerwarteter Qualitäten aus dem Zusammenspiel auch kleinster Aspekte in größeren Modellen und Systemen.) Denkprozesse können durch künstliche Intelligenz simuliert, aber nicht vollständig abgebildet werden. Es fehlen sinnliche Empfindungen, Gefühle und Emotionen, die sinngebendes Denken ermöglichen. Sinngebendes Denken, Fühlen und Handeln sind wesentliche Aspekte kultureller Kompetenz. Dazu gehört die Kultivierung zentraler Werte unseres Zusammenlebens wie Freiheit, Mitgefühl und Verantwortung. Im Gegensatz zu Computersystemen wäre der Mensch dazu in der Lage.

Allerdings ist das Bewusstsein kultureller Kompetenz in der Gesellschaft sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir erschaffen künstlich intelligente Systeme, die menschliches Denken simulieren. Aber wir schaffen es nur ansatzweise, natürliche Intelligenz und damit verbundene Kompetenzen in unseren Schulen adäquat zu fördern.

Immer noch hält sich zum Beispiel das Narrativ, Lern- und Entwicklungsprozesse müssten gesteuert werden. Wir wissen doch, dass Denken, Lernen und auch Entwicklungsprozesse in emergenten Strukturen ablaufen. Wir haben sogar entsprechende Computersysteme künstlicher Intelligenz entwickelt. Auch diese zeigen uns eine zentrale kulturelle Botschaft: Emergente Prozesse können gestaltet, aber nicht gesteuert werden.

Künstliche Intelligenz ist ein Feld der Informatik, das Systeme entwickelt, die menschliche Denkprozesse (beispielsweise Lernen und Entscheiden) simulieren können. Dabei arbeiten moderne KI-Ansätze in der Regel mit stochastischen Algorithmen oder einfach gesagt, es wird mit Wahrscheinlichkeiten und Zufällen gerechnet. Das ist neu, weil Algorithmen ursprünglich ergebnisorientiert für endliche Prozesse bestimmt waren, nun aber auf endgültige Aussagen verzichtet werden kann bzw. muss. Es gelten nicht mehr ja/richtig oder nein/falsch, sondern eher menschliche Parameter wie wahrscheinlich/möglich bzw. unwahrscheinlich/extrem unwahrscheinlich. Stochastische Algorithmen werden also nicht die Lösung mit absoluter Genauigkeit finden, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit relevante Ergebnisse liefern, die ein klassischer Algorithmus nicht berücksichtigt hätte. Wie im Leben entstehen dadurch auch emergente Prozesse.

Da KI lediglich menschliche Denkweisen simuliert, ist die Sorge einer unmenschlichen Einflussnahme durch KI durchaus ernst zu nehmen. Wenn das menschliche Gehirn denkt, werden Erfahrungen und Empfindungen in den Prozess integriert. Da eine Maschine kein empfindsames Wesen ist, müssen – sofern gewünscht – empathische Interaktionen „antrainiert“ werden. Das heißt, wenn KI bestimmte Signale, die ein gewisses Maß an Empathie erfordern, empfängt, gibt sie Antworten aus, die auf gelernten Mustern empathischer Reaktionen basieren. Es kann also entsprechend der jeweiligen Architektur des Modells, auch künstliche emotionale Intelligenz entwickelt werden, aber dadurch wird keine Maschine ein empfindsames Wesen.

„Unser Selbst ist eine Komposition aus vielen Themen und Melodien. Es ist mit den in unserem Kulturraum lebenden Menschen verbunden. Die in uns hineingegebenen Themen und Melodien tragen den Fingerabdruck der Kultur, in der wir leben. Unser Selbst ist immer auch ein Wir.“

– Joachim Bauer (2022, S. 208)