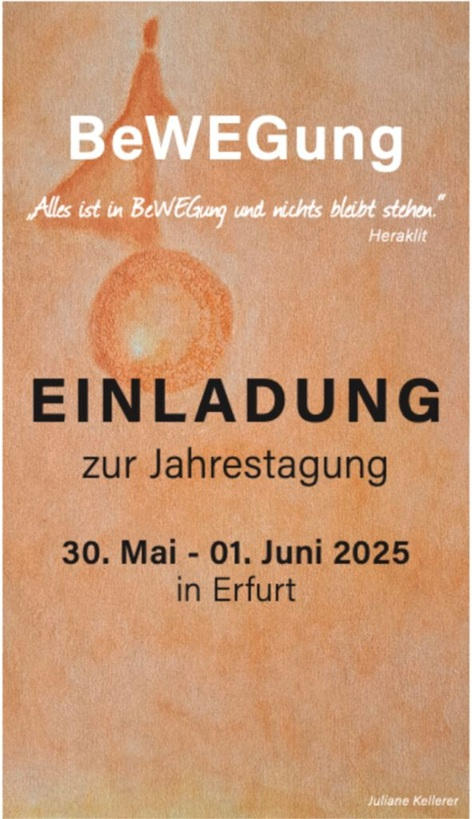

Herzliche Einladung zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für systemische Pädagogik (DGsP) am 31. Mai 2025 in Erfurt. Freuen Sie sich auf spannende Begegnungen, tiefgehende Impulse und praxisorientierte BeWEGgungsräume, die Ihre systemischen Kompetenzen bereichern und stärken.

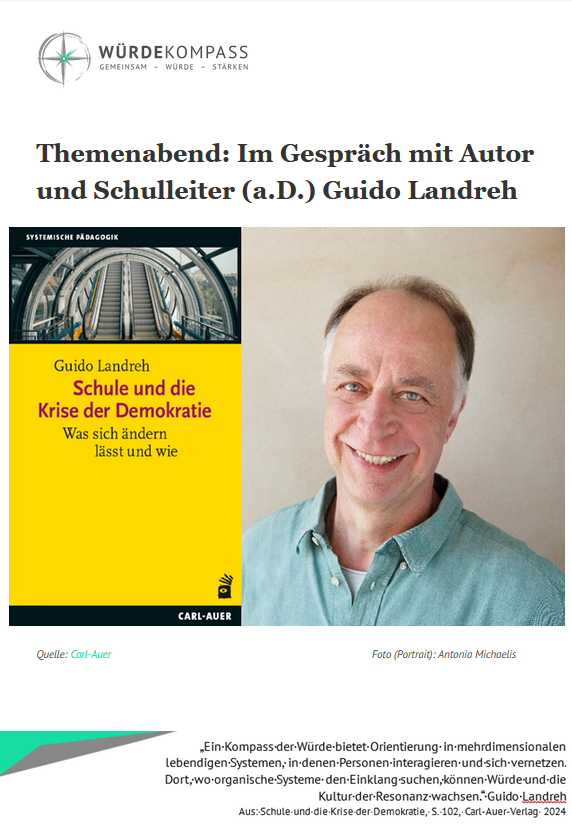

Was beWEGt uns und was bietet systemische Pädagogik, um gemeinsam neue Perspektiven zu eröffnen und kreative Lösungswege zu gestalten. Erfahrene Referentinnen und Referenten wie Larissa Stierlin Doctor, Andreas Lorenschat, Nicole Streibel, Danne Hoffmann, Beate Jaquet Sina Thomas, Angela Hunzinger, Nadine Grund, Gordon Haedecke, Guido Landreh und andere bieten Ihnen eine Vielzahl an interaktiven BeWEGungsRäumen, Details auf der WebSite der DGsP.

In diesem Kontext spannt Guido Landreh einen BeWEGgungsraum von wegweisenden Entwicklungsimpulsen bis hin zur kollaborativen Gestaltung emergenter Prozesse.

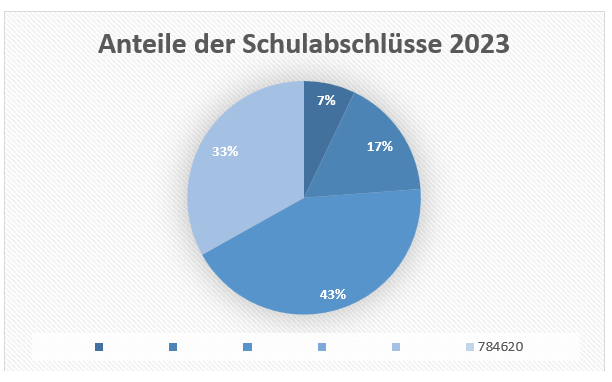

„Wir erschaffen künstlich intelligente Systeme, die menschliches Denken simulieren.

Aber wir schaffen es nur ansatzweise, Potentiale natürlicher Intelligenz und damit

verbundene Kompetenzen in unseren Schulen adäquat zu fördern.“(Emergenz beinhaltet die Möglichkeit der Bildung neuer, oft unerwarteter Qualitäten aus dem Zusammenspiel auch kleinster Aspekte in größeren Modellen und Systemen.)